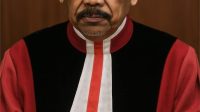

Oleh Prof. (HC) Dr. Pius Lustrilanang, S.Ip., M.Si.

Semarak.co – Beberapa waktu lalu publik dikejutkan oleh pencabutan kartu pers wartawan CNN Indonesia oleh pihak Istana setelah ia mengajukan pertanyaan kritis mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden.

Peristiwa ini menimbulkan perdebatan luas: apakah ruang kebebasan pers mulai menyempit? Apakah kritik kini dianggap tabu hanya karena mengusik kenyamanan penguasa?

Tak lama berselang, di media sosial beredar gambar satir seorang tokoh dengan ekspresi riang, telinga ditutup rapat, dan lidah menjulur, seolah berkata: “Hanya boleh menerima kabar baik saja! Kabar buruk dilarang masuk telinga!” Satire ini menggambarkan budaya politik yang kian kentara: asal bapak senang (ABS).

Budaya ABS bukan sekadar kelakar. Ia nyata dalam praktik politik: pejabat bawahan segan menyampaikan laporan apa adanya, pers ditekan ketika bertanya kritis, dan masyarakat sipil dipinggirkan. Padahal, dalam demokrasi sehat, kabar buruk justru merupakan vitamin penting untuk memperbaiki tata kelola negara.

Budaya ABS dan Tata Kelola Negara

Robert Klitgaard dalam Controlling Corruption (1988) mengingatkan, korupsi tumbuh subur ketika ada monopoli, diskresi, dan minim akuntabilitas. Budaya ABS memperparah kondisi ini: jalur informasi yang naik ke atas hanya berisi laporan indah nan palsu.

OECD (2016) menegaskan, good governance mustahil terwujud tanpa transparansi. Jika kritik dibungkam—seperti kasus pencabutan kartu pers wartawan—demokrasi kehilangan salah satu instrumen kontrol terpenting. Pers, yang seharusnya menjadi jembatan suara publik, justru dianggap pengganggu.

Psikologi Kekuasaan: Echo Chamber dan Groupthink

Fenomena menutup telinga dari kabar buruk juga dapat dijelaskan dari sisi psikologi. Irving Janis dalam Victims of Groupthink (1972) menyebut, kelompok pengambil keputusan sering gagal karena para anggota lebih sibuk menyenangkan pemimpin ketimbang mengkritisi arah kebijakan.

Di sinilah muncul konsep echo chamber. Secara sederhana, echo chamber adalah ruang gema: hanya suara yang sama dan menyenangkan yang diperdengarkan, sementara suara berbeda dipantulkan keluar.

Dalam politik, echo chamber terjadi ketika lingkaran dekat pemimpin hanya menyampaikan kabar baik, sehingga pemimpin terperangkap dalam ilusi keberhasilan. Akibatnya, kebijakan diambil tanpa dasar kenyataan di lapangan.

Daniel Kahneman dalam Thinking, Fast and Slow (2011) menambahkan, manusia cenderung mengalami confirmation bias: hanya menerima informasi yang mengonfirmasi keyakinannya. Dalam konteks ini, kritik wartawan soal MBG mestinya dipandang sebagai masukan berharga. Sayangnya, yang terjadi justru reaksi defensif.

Kebebasan Pers dan Demokrasi

Amartya Sen dalam Development as Freedom (1999) menegaskan, pers bebas adalah mekanisme vital untuk mencegah bencana. Ia mencontohkan India, yang meski miskin, berhasil menghindari kelaparan besar karena media bebas melaporkan kekurangan pangan.

Sebaliknya, kelaparan besar di Cina era Mao terjadi karena kritik dibungkam dan hanya kabar baik yang boleh terdengar. Dalam konteks Indonesia, laporan Freedom House (2024) menempatkan kebebasan pers kita dalam kategori “sebagian bebas”. Kasus pencabutan kartu pers menjadi ilustrasi nyata: kebebasan ada, tetapi bisa dipangkas seketika jika menyentuh isu sensitif.

Konteks Politik Indonesia: Warisan dan Tantangan

Vedi R. Hadiz (2010) menunjukkan, warisan patrimonialisme membuat pejabat bawahan enggan menyajikan laporan apa adanya. Edward Aspinall dan Marcus Mietzner (2019) menambahkan, meski demokrasi prosedural berjalan, praktik lama masih bertahan: kritik dianggap ancaman stabilitas.

Fenomena ABS masa kini bukan sekadar pewarisan budaya lama, melainkan juga refleksi lemahnya institusi demokrasi. Ketika kritik ditafsir sebagai serangan pribadi, demokrasi hanya tinggal kulitnya.

Mengapa Kritik Itu Perlu

Kabar buruk bukan musuh, melainkan alarm dini. Kritik pers, laporan LSM, atau keluhan masyarakat adalah cermin realitas yang mungkin tidak indah, tetapi krusial untuk perbaikan. Dalam bisnis, laporan kerugian dipakai untuk mengubah strategi. Dalam politik, kritik harus dipakai untuk memperbaiki kebijakan.

Kasus pencabutan kartu pers wartawan CNN menjadi simbol bagaimana mekanisme koreksi dilemahkan. Jika pola ini dibiarkan, rakyat akan menjadi korban utama dari kebijakan yang lahir tanpa uji realitas.

Penutup

Satir visual tentang “kabar baik saja” dan pencabutan kartu pers wartawan CNN sama-sama memberi pesan: ada kecenderungan pemimpin kita makin enggan mendengar kritik. Padahal, demokrasi kehilangan jiwanya bila ruang kritik terus menyempit.

Pemimpin sejati bukanlah yang hanya menerima kabar baik, tetapi yang berani mendengar kabar buruk dan menjadikannya dasar koreksi. Demokrasi membutuhkan pemimpin dengan telinga terbuka, bukan telinga tertutup

Sumber: WAGroup Forum Wartawan Kebangsaan (FWK), (postSelasa30/9/2025/untung)